「しまった。これはもう間に合わない」

その日、私はデニーズで頭を抱えていた。

集合時間の16時まで後15分。サンドイッチはまだこなかった。

先日、私は知人の結婚祝いの宴会のために、岐阜の長良川温泉に出かけた。

この新婦というのは、さる団体の名古屋支部長で、私が19歳でこの団体に入隊した時からの縁だった。彼女とはお互いの実家が隣町同士ということもあって、なにかとお世話になっていた。結婚相手のK氏も同じ名古屋支部の隊員で面識があったから、この宴の話をきいたときには、私は二つ返事で出席をきめた。 岐阜市は大学時代をすごした半地元。旅館の名は初めて聞くが場所はよく知っているところだった。

その日は朝からひどい雨だった。気温も低く、いつ雪に変わるかわからない状態だったので、私と連れ合いは高速道路で現地に向かった。出たのは昼過ぎだったが、朝食が遅かったせいもあって、私たちは昼食をとりそびれていた。長良川温泉の近くには大学時代何度か入ったことのあるファミリーレストランがある。私たちはとにかくまず長良橋までいって、そこで軽食を取ろうと考えていた。

「まさかあそこの“すかいらーく”がつぶれていたとは・・・」

「ぬぬう、恐るべし歳月!」

「お待たせしました。ベーコンとトマトのサンドイッチでございます」

やっと見つけたデニーズで、でてくるまでたいそう時間のかかったサンドイッチをあわてて詰め込みながら、私は腕時計に目を落とした。16時。私の存在確率のなにがしかは、会場の温泉旅館にいるはずだ。が、この瞬間に旅館で私を観測する人間はまずいないだろう・・・。バカなことを考えていると、目の前でストロベリーパフェをぱくついている連れ合いと目があった。連れ合いに波動関数の説明をしても仕方がないので、私は付け合せのポテトに専念した。

私たちが到着した時、旅館のロビーでは知った顔が十数人うろうろしていた。電車の遅れた時間が話題になっているところをみると、私たちはさほど遅れた組というわけではないらしい。東京、大阪、沖縄、日本各地から人が集まっている(もちろん全員“たまたま存在確率が収束した”というわけではなさそうだった)。今回の出席者の大半は隊員仲間であったから、会場はさながらこの団体の遅めの新年会といった風情であった。

「こんにちは、おひさしぶりです」

「あれ?あんたもきてたん」

「おいおい、それ今日の主賓だよ」

「あ、そうか。今日は例会じゃなくて結婚宴会やった」

「ご結婚おめでとう」

「いや、でも私も実際結婚してから、だいぶ経ってるからいまさらそういわれてもぴんとこないなぁ・・・」

間抜けな会話をしながら、我々は新郎新婦を祝福し、各部屋に上がっていった。

「さっぶーっ」

ご存知の方も多いとは思うが、岐阜は寒い。1月の夜ともなればかなり冷え込む。それだけに温泉というのは非常に魅力的だった。しかし現実は厳しかった。

「あかん。こんな寒い風呂、温泉とちゃう」

「お湯、出しても、出しても、蛇口の下5cm四方しかぬくとならん」

「そもそも湯船の石が冷え切ってるわ。おしりちべたいもん」

「こら、はよ部屋戻ってあったまったほうがええわ」

こうして我々は、極寒の風呂から、ほうほうのていで撤退した。

ぶち抜きの大宴会場。左右にずらりと並んだ膳。上座には堂々たる金屏風と赤い座布団。まぎれもない温泉旅館の大宴会場の結婚祝い宴会である。しかしそこにいる人間のほうは、そんな雰囲気からは遠かった。

「な、なんでみんな浴衣じゃないんだ?!温泉といえば浴衣だろう」

白地の旅館浴衣に紺の半纏というフォーマルな温泉スタイルだったのは、隊長のO夫妻だけ。残りはみな、セーター、ジーンズなどといった“あたたかい”普段着に身を包んでいた。もちろん新郎新婦も同様である。

「あの風呂から上がったあとで、浴衣なんぞ着たら風邪を引いてしまうわいっ!」

かくして、“ほとんどただの新年会”の結婚披露宴会がはじまった。

宴もたけなわになってくると、みな最初の席などは無視して好き勝手に移動して、気の向いたところで集まるのは、どこも同じである。私が一周回ってもとの席に帰ってみると、面白い人たちが集まっていた。

「くる途中にラジオで、“自分が気が小さいと思うときはどういうときか?”ってのをやってたんやけどな」

A氏は持ちネタを披露する漫談師のようににこにこしながら話をつづけた。

「ボクの場合、Cさんの話をウソやって言いだせんとき、自分は気が小さいなぁって思うわ」

C氏というのは、“うそつき”だと仲間内でも評判の人物だった。こう書くと、まるでA氏がC氏の陰口を言っているように受け取られるかもしれないが、そうではない。相手が“うそつき”であるとか、“心が黒い”というのは、この仲間内での符丁のようなもので、一種の誉め言葉ということになっていた。A氏はここにくる途中で思いついた定番ネタの小話をふったのだ。私は笑ったが、その場にいた面々はそんなに甘くはなかった。

「それで?」

A氏やC氏の古い友人であるS氏は、コップの底のぬるいビールを一口すすった。

「そこで終わりということはないよな」

このS氏というのは、“心が黒い”ということに関しては右に出るものがいないと自他ともに認めるたいした男で、強気な態度を得意としていた。

「Aさんともあろう人が?それはないだろ」

「え、その・・・そんだけなんやけどな・・・」

言葉に詰まったA氏に、C氏が畳み掛けるように冷徹につっこむ。

「ああ、これが“昔の面白いころのAさん”だったら、こんな程度では・・・」

この“昔の面白いころのAさん”というのも、彼らの間での定番のネタで、円楽が馬で歌丸が頭が薄いというのと同じような話だった。

「えーわい、えーわい、おまえらまたそんなことゆーてな。ボクはな・・・」

S氏が挑発し、A氏がムキになり、C氏が冷静にあおる。こうなるともうとまらない。20年来の友人同士だからこそなのだろう。付き合いの浅い若輩ものの私からすると、傍で聞いていて、彼らの冗談は時にきつすぎるように感じた。しかし、いいテンポで遠慮なく(情け容赦なく)冗談を交わす彼らの話が、本気にせよウソにせよ、私は大好きだった。

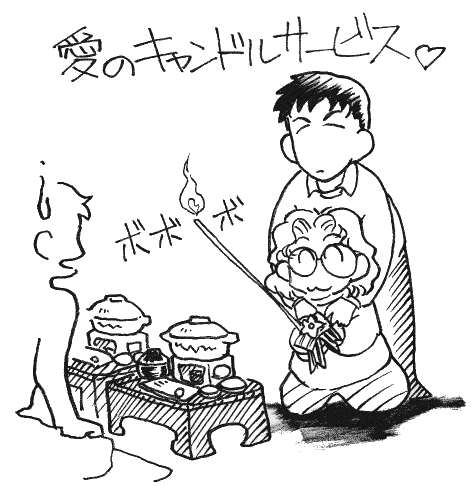

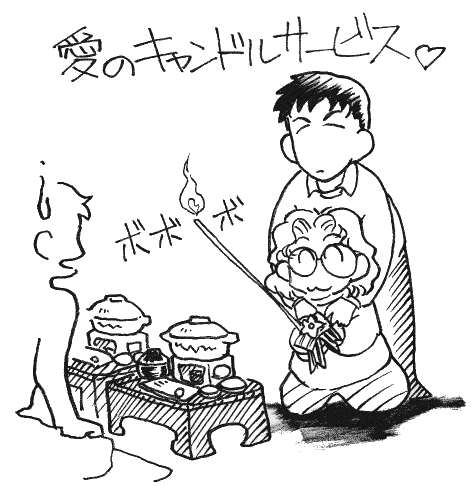

「おーい!新郎新婦のキャンドルサービスだぞー」

誰かの声に上座を見ると、白い飾り花とリボンのついた結婚式用の点火器具を、仲居さんがにこにことして新郎新婦に手渡していた。各膳の小鍋用の固形燃料にキャンドルサービスをした新郎新婦というのは21世紀始まって以来だろう。これが幹事の企画ではなくて、旅館の仲居さんからの提案だったというのだから世の中わからない。

くつろいだ楽しい雰囲気の中、新郎新婦にお祝い品が贈呈され、宴はお開きとなった。その後は、30人ほどが座り込んで宴会できるという妙に大きな部屋で、みな夜中まで楽しく語り合った。そして11時過ぎには、風呂のボイラーも無事に復旧し、私たちは熱い湯につかることもできた。結局のところ、風呂が寒くないというだけでも人は幸せになれるのだ、ということを私は知った。

翌日、私たちは旅館の近くにある岐阜の博物館に「ちょっと昔の展示会」というような内容の展示を見に行った。総勢25名。団体料金での入場だ。受け付けの人はどういう団体だと思ったのだろうか。

展示の内容は、昭和初期のなつかしい日用品をあつめて、路地や教室ふうに展示したものだった。

「みなさん、お正月の歌を知っていますか?」

『もーいーくつねーるーとー お正月ー♪』

教室のなかでいい年をした男女25名が素直に歌う。扱いやすい客である。この企画のためのボランティアと思しき白髪の解説員は笑顔でオルガンを弾いた。

「はい、皆さんの歌った歌は間違いです。まず“コーマをまわして”ではなく“コマをーまわして”が正解。それから、“お正月にはー”という歌詞は有名歌手が間違って歌ったものが広まったものなんですよ」

「へーぇ」

「では次は・・・」

「ま、待ってくれ!本当の歌詞は何なんだ!」

「それは、こちらに書いてあります。あとでよーく展示を見てご自分で確認してくださいね」

「(ぬぬぅ、このじいさん、できる!)」

博物館としてはたいした展示ではなかったが、私たちは存分に楽しんでいた。

フラフープ、竹馬、洗濯板、庭先の石臼、井戸、駄菓子屋・・・。誰かが「鉄腕アトム誕生!」の紙芝居をやっている。合いの手の拍子木の音が響く。解説員の一人らしき老人が、自転車につけた紙芝居の台の下から何かを取り出した。水アメだ。

「(くれるのかな?)」

年甲斐もなく私は少し期待した。だが老人はその場ではくばらず、アメの束を持ったまま、背をこごめてその場を離れた。私はなんとなく老人の後についていった。

薄暗い路地。どこかの古い家から、とりこわすときにもらってきたような板塀とがたぴししたガラス戸が続く。金鳥とボンカレーの広告が雰囲気を出している。老人は路地にたむろしていた数人の男たちの前で止まった。

「ほれ、これがそうだよ」

老人はアメの束を男の一人に手渡した。よく見るとそれは私のよく知っている人たちだった。

「ははあ、これはおもしろいものですね」

「ボクもこんなん始めて見るわ」

「ふぅむ・・・Cさん、ちょっと見せてくれ」

私は首をひねっているS氏の脇から覗き込んだ。割り箸の先に安っぽい包装紙がかぶさっているただのアメ。博学でならすC氏やA氏が珍しがる品には見えない。

「あの・・・そのアメがどうかしたんですか?」

「あ、Zか。いつの間におったんや。あんな、“子供がなめると死んでしまうから”といって和尚さんが隠してたアメを小僧さんがなめてしまう話知ってるやろ。このアメはあれの話の元になったアメやねん」

「は?」

「頃は元禄十四年・・・」

ついさっき、始めて見たといったばかりなのに、A氏は包装紙の模様の由来まで、とうとうと語りはじめた。私はどうやらいつものウソ薀蓄の遊びらしいと察した。架空の物の解説や、もっともらしいでっち上げを言わせたら彼らは超一流なのだ。

「・・・ところがこれはホンマはえらいごっついもんやねん。子供とか大人とか関係なく運が悪いと大変なことになるんや。な、Cさん」

「はい、そうですね。ただし、運といっても正確には単純な確率の問題ではなくて、これはドイツのフーバーという人が1920年代に論文に書いているんですけど・・・」

思ったとおり話はどんどん飛躍していく。

気が付くとそのアメを食べたものは、観測者によってある地点で観測されない限り、存在確率が平均化してしまう、という話になっていた。

「平均化って、それじゃあそこら中に満遍なく広がっちゃって0も同然になっちゃうじゃないですか」

「だからそこにいると思って観測してもらえるあてがないのに、うかつに食べると、どこにも存在しなくなってしまうんです」

「障子をあけるまで和尚さんがそこにいるかどうかわからないけど、いると疑っていないと、たいていいる」

「シュレディンガーの猫のたち悪い版ですかぃ!」

「観測者の性格が悪いと最悪ですね」

「いやぁみなさんがた、この“擂田楽飴”をよくご存知ですねぇ」

「えっ?!」

老人の言葉に私はギョッとした。それまで老人がまだそこにいたことをすっかり忘れていたのだ。それにしても“よくご存知”とはどういうことなのだろう。実はこの老人もまたウソ道楽の趣味人だったのだろうか?

「“擂田楽”の語源はその“シュレディンガー”ですよ」

私は混乱した。これは博物館の職員の台詞ではない。

しかし、あのキャンドルサービスをセッティングした仲居のセンスもまた普通ではなかった。そういうこともあるのか?私は岐阜県民を甘く見ていたのだろうか?

「どうです?お食べになりますか?」

なんとなく飴を受け取りかけたところで、私は周囲の顔色に気がついた。一瞬、ほんの一瞬だが「それを食べる気か?!」という真剣な表情が彼らの顔に浮かんだのだ。

・・・ひょっとして?マジ?

私はとっさに、渡されたアメをそのままA氏にまわした。

「さぁ、どうぞ」

老人が促し、全員の視線がAに集まった。

「まぁ、Aさん。せっかくそうおっしゃるんですから」

「Aさんともあろう人が、まさか怖いなんてことは」

私はS氏は、“Aさんを陥れるためならたいていのことはする”ということを思い出した。そしてA氏のほうも、“やっぱり擂田楽は一口に限る”とかなんとかオチを一言いうためなら、後には引かないだろう。そしてもしアメの効果が本物だったら、“相手を困らせるために相手がいないふりをする”ぐらいのことは、この場にいる全員がやるにちがいない。

「さぁさぁ、皆さんもどうぞ。一つ足りないですね。取ってきましょう」

じじぃ、余計なことを!思ったけれどももう止められない。全員絶望。太字ゴシックのロゴが頭の中に浮かんだ。しかしここでひくのは笑いの神が許さない雰囲気だった。私は決意した。・・・が、そのとき。

「おーい、Z。こんなところにいたのか。もうそろそろ行かないとH先輩との待ち合わせに遅れるぞ」

都合よく現れた連れ合いに、私は(アイロンをかけてもらったときと同じくらい)感謝した。連れ合いは私と現実との間の重要な接点なのだ。

「あ、すいません。それじゃあ、申し訳ありませんけどお先に失礼します」

こうして私は、岐阜を後にした。

私はその後、大学時代の先輩夫婦と一緒に映画を見に行ったので、結局、アメの話はどうなったのか知らない。ただ、もしあのアメが本物で、もし彼らが3人で舐めることを選択していたらと考えるとぞっとした。

・・・その日観た映画「クリムゾンリバー」は、つまらなかった。