「あかん、今夜はもうやめじゃ」

そういって、佐無椀はパソコンの電源を乱暴に落とした。

開かれていた第三勢力原稿、と書かれたファイルは空だったので、特に保存する必要はなかった。

モニターがブラックアウトし、パソコンの冷却ファンの音が止まると同時に、部屋は急に静かになった。非力な電気ストーブのふりをしていたCPUが止まると、部屋は急速に冷えていった。

だが今日一日中、むなしく回転と熱暴走を続けた、自前のCPUを止めるためには、空調だけでは足りそうもない。今夜もまた冷却剤が必要だった。

佐無椀はパソコンの前を離れると、必要もないのに、後ろを気にしながら、鼠のごとくキッチンの中に入り込んだ。そして、氷と夕食の残りのローストチキン、琥珀色をした冷却剤を見つけだすと、それらを抱えてリビングへと移動した。

時計を見ると、あと三分ほどで日付が変わるところだった。

いつものこれくらいの時間には、家の誰かがテレビを見ているのだが、今夜はもう眠ってしまったらしい。

ストーブが消され、誰もいないリビングは、ひどく寒々としていた。

冷気が背筋をはい上がり、佐無椀は立て続けに三度くしゃみをした。

「まったく、世間じゃあクリスマスで楽しくやっているというのに」

鼻をすすりながらぶつぶつ呟く。そして頓死を回避すべく、米国のトウモロコシから醸造されたアルコール燃料を体内へと注入した。

咽を焼きながら、胃の中に落ち、そこで胃液と反応して、土と藁の香りが立ち上がる。佐無椀が、満足げな熊の様な、おくびを漏らすのと同時に、リビングの時計が鳴った。

ひとつ、ふたつ、みっつ……。

九つまで数えた所で、不意に音が止んだ。

同時に廊下を隔てたドアの向こうで、遠慮がちなノックの音がした。

「誰や?」

思った以上に大きな声が出た。

自分の声にあわてた佐無椀は、ノックの主に懸命に声を抑えながらいった。

「はよ、入ってこい。家のやつが起きてきたらうるさい」

ドアが静かに開きだした。

その時、不思議なことに、ノックの相手が家族の誰かではないことを。さらにいえば、この世の人ですらないことを佐無椀は直感的に悟っていた。

リビングの時計の針は、ちょうど二十四日と二十五日の狭間で、動きを止めていた。

「あの……、わたしたちは……」

不機嫌そうな佐無椀の前で、もやもやとした人影達が、遠慮がちになにかいおうとした。

「クリスマスの精霊、といったら“どつく”ぞ」

佐無椀は三杯目のグラスを空けながら、不機嫌そうに宣告した。

「あの……、実は……、そうなんで……、あ、お願いだから……、ぶたないでください」

縮みあがった相手に、佐無椀はため息をついた。

「あほ。出会い頭にしらん奴をどつくほど、もう若くないわ」

相手から、ホッとした空気が流れた。そんな様子をみて佐無椀は意地悪く付け加えた。

「だいたい、そんな頭が二つも三つもあるような奴は、気色悪くて殴れんよ」

「わたしたちだって、こんなぐるぐる回る家、欲しくありません」

「洋物のくせに、日本の古典芸能に詳しいな」

佐無椀は感心していった。

「そちらこそ気色が悪いなんて失礼な。私たちの姿が安定しないのは、あなたのせいです」

「?」

「しっかりと観測して現象を確定しないから、いつまでたってもこんなぼんやりした、波動関数が収束しない状態にあるのです」

数人の気配から、いくつかの声が、微妙に違っているが、現在の時間軸からすればほぼ同時に、これまた微妙に違ってはいるが、レトリックからすればほぼ上記のような意味内容の、発言をした。

「やめよう。これじゃあ、話が進まない」

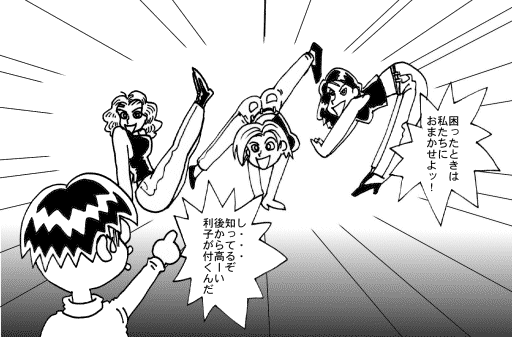

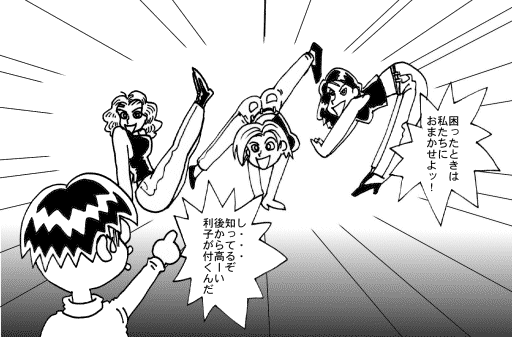

佐無椀が、そう決定した瞬間、量子的な状態は、安定的な状態へと遷移し、それは、三人の美女となって佐無椀の前に収束した。

「クリスマスキャロルの精霊は男だったはずだぞ」

佐無椀はうれしくなさそうな、うんざりした声でぼやいた。

「あれは、昔のイギリスであった話。二十世紀最後の年の、極東の島国では別の展開になっても、おかしくないわ」

三人のうち、いちばん年かさ、とはいっても二十代後半くらいの美女がいった。

「ユグドラ○ルの三姉妹で、名前はウ○ド、スク○ド、ベ○ダンディー、なんて間違ってもいわんでくれよ。ただでさえ、このごろ軟派なネタが多くて、誤解をまねいているんだから。今日の事は、頼むから内緒にしといてくれ」

「わたくし現在のクリスマスの精霊が、あと二人の精霊を伴い、ミレニアムの終わりの年に、訪れたのには理由があります」

いつの間にか、冷蔵庫から取りだしてきたアップルジュースを一口飲んで、現在のクリスマスの精霊は話を続けた。

「世界中の人々が、クリスマスを祝い、平和で心豊かな夜を過ごしているというのに、この家の窓からは、つらく悲しい気配が漂っていました」

「例えるなら先月同様、ファンクラブの会報の原稿が長引いて、そのままずるずると年を越すような、悲惨な雰囲気だわ」

佐無椀秘蔵の日本酒を飲みながら、過去のクリスマスの精霊が、あまり一般的でない、具体例をあげた。

「ついでに、このままでいくと年明け早々にある、本当の締め切りにも、間に合わないかもしれないっていう、悲愴な感じもあるよね」

夕食の残りのアイスケーキを食べながら、未来のクリスマスの精霊が補足した。

佐無椀の額に、いし○ひさ○ちが描く王○治のような、どんよりとした簾模様が刻まれた。

それを見て、現代のクリスマスの精霊が取りなすようにいった。

「クリスマスの日に、つらい心を抱えた者を救済するため、私たちはクリスマスの神より使わされました」

「あの、質問があるんだが」

現代のクリスマスの精霊(長ったらしいので、これからは現代・過去・未来、という時制で呼ぶことにする)は、鷹揚に先を促した。

「世界には、国全体で生きるか死ぬかというような、人間が億単位でいる。さらに、この国にだって、この寒空の下、くたばりかけて居る奴もたくさんいるというのに、いったいなんでわざわざ俺の所に?」

クリスマスの精霊達は、良い質問だというように互いにうなずきあった。

「まず、あなたのいうような国には、合理的かつ即物的な精霊達が、青いベレーを被って、白いトラックに食料・医薬品を乗せて巡回してるわ」

「この国のもっとシビアな場所には、それにふさわしい、タフな奴らがいってるよ」

過去と未来が口々にいい、そして現代最後の一つの質問に答えた。

「今年は、二十世紀最後のクリスマスということで、特別サービスを実施中なんです。ですから、中途半端に不幸な自分自身を、卑下することはありません」

中途半端に不幸、といわれて佐無椀はなんとなく面白くなかった。

「それじゃあ、あんた達は、いったい俺に何をしてくれるというんだ? なにかくれるというなら、その値段の八掛けでいいから現金でほしい。郵便為替の場合は、無記名でお願いする」

現在・過去・未来、は首を左右にふると、声をあわせていった。

「私たちは、クリスマスを寂しく過ごす、哀れな佐無椀氏に、いまもっとも大事なものを与えに来ました」

「大事なもの?」

現代が代表して答えた。

「連載のネタです」

――「え、うそ!?」

危険を知らせる、魔法のPHSがポケットで鳴った。

同時に、遮蔽から姿を現した機動爆雷の群が、一斉に爆散を開始する。

「だから罠だっていったじゃないか」

「一挙挽回のチャンスだって、けしかけたのは隊長だろ?」

「なんだ、俺のやり方に文句があるのか」

「えーい、うるさーい!!」

じたばた騒ぎまわる、陸戦隊員達を叱ると同時に、背中の鞄の鍵が独りでに外れて、中からまばゆい光が漏れる。

「ピピリコなんたら、かんたら、うんたら(間抜けな呪文が続く)……、違法のドルトンリッジで大改装!! 女の子から仮装巡洋艦になーれ」

一八二秒後(女の子は改装に時間がかかるのだ)。

全てのハードポイントにウエポン・モジュールの搭載が完了した。

「魔法の仮装巡洋艦少女カリストちゃん、只今進宙!」

ちょん、と見栄をきったところで、PHSから声が流れた。

「ホホホ、網にかかったようね、カリストちゃん」

「あなたは航空宇宙軍のゾディアック12姉妹!」

「この、フラグシップ・タウルスの包囲網から、逃れるすべはないぞ、諦めて、エンジンを消火し、警務隊の臨検を受けるのだ」

ここまで読んで佐無椀は、ネタ帳と書かれたジャポ○カ学習帳を黙って、未来に返した。

「どう、おもしろかったでしょう?」

未来は、佐無椀にかまわず続けた。

「カリストちゃんは、幸せを呼ぶ鳥ムルキラを捕まえに、外惑星からやってきたの」

佐無椀は口を開きかけたが、それを制して未来はまくしたてる。

「同じく、ムルキラを狙う悪い航空宇宙軍と戦うのよ」

「やめい」

「えー、どうして? これからがいいところなのに。ピンチになったカリストちゃんは、外道のテクノロジーを使って、ヴァルキリーを召喚するんだけど、聞きたくない?」

「ない!」

「まだ、あこがれのカーネル・ハスミは登場してないよ?」

「させるな!!」

「元祖異常兵器農林28号というのもあるけど?」

「く・ど・い!!!」

心外そうな顔をして、未来がさらになにかいおうとしたところで、現代が止めに入った。

「未来のネタはお気に召しませんか?」

佐無椀は力強く頷いた・

「前回で、ナンパでオタクで色物な紀行文から足を洗っう予定だったのに、これじゃあ人格を疑われる」

佐無椀の抗議に、過去が冷や水を浴びせた。

「でも、ページに穴を開けるくらいなら、こっちの方がはるかにましだわ」

痛いところをつかれた佐無椀は、今度は過去に八つ当たりをした。

「冷静に批評するな。お前こそネタをやるとかいいながら、酒を飲んでばっかりじゃないか」

「フン」

過去は佐無椀の抗議を鼻で笑うと、革装のノートを広げた。

体中にまとわりついたザイルが、全身を拘束し、クレバスの底に引きずり込もうとする。

無我夢中でしがみつくと、それは200リットルはある巨大な圧縮空気タンクだった。。

驚きのあまり手が放れ、そのままクレバスへ転がり落ちた。

そして、吐き気のするような浮遊感の中で下を見ると、下方には無数のハウジングが。

「あぐぁ」

自分の叫び声で目が覚めた。

どうも、わずかの間まどろんだようだった。

苦笑すると、顔に張り付いた氷が、微かな音を立てた。気恥ずかしさから、隣にいる隊員に声をかけようとしたが、その姿は既に消えてしまっていることに気が付いた。

どうやら、彼は、一人で出ていったらしかった。

テントを叩く、風の音が、急に大きくなったような気がした。

「くそっ、こんな場所でくたばってたまるか」

どこかで、犬の遠吠えと、酔客の叫び声が聞こえた。

天保山冬季南東壁攻略隊ベースキャンプは、飲み屋の前という条件により、絶滅の危機に瀕していた。

「どう、私の方が、遙かに文学的だわ」

過去は得意げにふんぞり返った。

「なんで大阪南港駅から徒歩20分の山でベースキャンプをせんとならんねん。探偵ナイトスク○プ、じゃあるまいし」

「だまらっしゃい」

過去は、革装のノートを叩いた。

「日本アルプス、ヒマラヤはいうに及ばず、日本の山岳小説界はほとんどの山を制覇しているわ。あと残っているのは、甲山かお台場ぐらいなものよ」

「お台場って、山だったっけ?」

過去は佐無椀の言葉を無視して、続けた。

「現在の日本には、家族で海外で四千メートル級の登山をやって、ついでに下った先の海で、ダイビングをしちゃうような作家に、実体験で勝つのは不可能だわ」

なんだか、これもえらくローカルで具体的な実例だった。

「でも、いくらなんでも天保山はちょっとなあ」

「黙りなさい! 天保山は現代山岳小説界に残された、最後の未踏峰で早い者がちだわ!」

「別に山岳小説がやりたいわけでもないんだが……」」

考え込む佐無椀に、現代が声をかけた。

「じゃあ、私のネタを使ってみませんか?」

どうにでもなれ、という感じで佐無椀がうなずくのをみてから、現代はおもむろにはなしはじめた。

世紀末のクリスマスの夜、不景気な顔で寝酒を飲んでいる男の元に、クリスマスの精霊達が現れる。

それらは、現代・過去・未来のクリスマスの精霊だと名乗った。

「そのまんまじゃないか」

「否定はいたしません」

「なんか展開が唐突だし、それにどうして精霊達がやってきたのか、今ひとつ説得力に欠ける」

現代の精霊は微笑みながらいった。

「クリスマスだから、というのは理由になりませんか?」

「はあ?」

「つまり、聖なる夜のもたらす奇跡によって、人々は過去を想い、未来を夢見、そして現代と向き合う力を得るのです。

そして、それが嘘でないことを、隊員に教えるため、精霊は達は佐無椀氏のところへ現れたのです」

奇跡? そんなものがどこにあるんだ?

と言おうとしたところで、佐無椀は書けなかったはずの十一月号、第三勢力の原稿が、目の前に出来上がっていたのに気が付いた。

隊員の皆様にも奇跡が訪れますように。

隊員の皆様にも奇跡が訪れますように。

メリークリスマス!

そして、ハッピー・ニュー・ミレニアム!