そいつの訪問を受けたのは、春めいた天気もろくにないうちに梅雨に突入してしまったかと思われる、雨降りそぼつ肌寒い日だったと記憶している。

そいつの訪問を受けたのは、春めいた天気もろくにないうちに梅雨に突入してしまったかと思われる、雨降りそぼつ肌寒い日だったと記憶している。「あなた、SFファンじゃありませんか?」彼は挨拶も抜きにそういった。

あらゆる流行とは無縁なファッションにばかでかいリュックを背負っていることで、彼がその方面の人間であることが知れた。

「それとも、空想科学小説の鬼? スキフィー・マニア? スフィスト? 科幻小説愛好家?」こっちが面食らって黙っているうちに、彼はたたみかけた。

とにかく首を横に振って、ドアを閉めるのがもっとも冴えたやりかただ――本能がそう告げたが、SFファンでないと表明するのは、なにやらアイデンティティにたいする重大な背信であるように思われた。

気がつくと、わたしはうなずき、たしかにSFファンである、と表明していた。

「よかった」彼は破顔し、「この世界にはSFファンが少なくて、苦労しましたよ。ほんとうに」

そのまま靴を脱ごうとするので、わたしはあわてて止めた。

最初はわたしのファンなのかな、と思った。まだファンの訪問というものを受けたことがない。妙齢の美女が玄関先に立ち、「森岡先生のお宅ですか」と頬染めながら訊くのを夢見ないわけではないが、来るとしたら、どーせいま目の前にいる礼儀知らずのオタク野郎みたいなのに決まっているのだ。それはもう鉄板ちゅうの鉄板なのだ。

だが、それにしては妙だ。SF書きを目の前にして、「SFファンか」もないもんだ。

いったいなんの用なのか、とわたしは尋ねた。

「『終わりなき索敵』、持ってます?」憑かれたような目つきで彼は反問した。

文庫版なら、と気圧されてついこたえてしまった。

「ください。かわりにおもしろいものを見せてあげるから、ください」

あのなぁ。いきなり人の家に来て本をくれ、というのも非常識だが、自分のほうは見せるだけ、というのも厚かましいぞ。

ことばを飾るのもあほらしい気分になってきたので、わたしは思ったことをごくストレートな表現で口にした。

「文庫版ならいつでも買えるじゃないですか」

それはそうだけど、あんただって買えるでしょ。

「この世界のお金を持っていないんです」

おやおや、とわたしは思った。ありふれたSFの導入部だ。これはなにかのギャグなのか、それとも新手の詐欺なのか。

まあ、ギャグなんだろうな、と思った。たぶんこの男は最初に想像したとおり『星界』シリーズのファンなのだが、当たり前の訪問では迷惑がられるだけなのを見越して芸をしこんできたにちがいない。

よろしい。美女には劣るが、こういうファンの訪問なら嬉しくないこともないような気がする。

異星人か、パラレル・ワールドの住人か、とわたしは苦笑しつつ訊いた。

「ああ、やっぱりSFファンは話が早い。パラレル・ワールドのほうです」

まあとりあえずはそういうことにしておこう。彼を家にあげて、なにを見せてくれるのかを尋ねた。話はそれからだ。

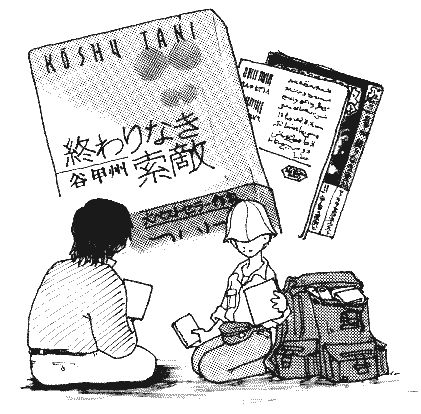

彼はカーペットのうえにおろしたリュックを開けた。

なにが出てくるかより、雨に濡れたリュックのせいでカーペットにしみができないかどうかのほうが気になった。

彼がとりだしたものを目にして、なんだ、持っているじゃないか、と鼻を鳴らした。それはまぎれもなく、文庫版『終わりなき索敵』だったのである。

「同じなんですか? まあ、たしかに近い世界のだから。でも、よく見てくださいよ。どこかちがうはずです」

しかたなく、わたしはその文庫本をためつすがめつ見た。帯がないし、いささか草臥れているが、たしかにわたしの持っている『終わりなき索敵』と同じものだ。

本棚から自分のものを抜き出して、比べてみることすらやった。表紙絵も同じだ。

こうしてわざわざ見せる以上、なにか仕掛けがあるはずだが、どうしても見つけられない。いささか無粋だが、彼の口からいわせることにして返そうとした。そのとき、ふと背表紙に違和感を感じた。もう一度よく見て、思わず声をあげる。

JA1042――彼の持っていた『終わりなき索敵(上)』にはそう書いてあった。念のため下巻を見たが、そちらもJA1025となっている。わたしのはそれぞれ、JA569とJA570だ。シールでも貼ってあるのかと思ったが、そんなようすもない。パソコンを使えばそれらしいカバーをつくることも可能だろうが、それにしては紙質やインクの乗りがいい。とてもプリンタで出力したものには思えなかった。

コンピュータに疎いわたしの認識不足かもしれないし、彼は印刷屋かなにかに勤めていて業務用の機械を利用できるのかもしれないが、と訝しみつつ、なかも比べてみる。目次は同じ。本編もざっと最初の数ページを読み比べてみたが、違いはないようだ。あとがきを読む。

――本書『終わりなき索敵』は週刊SF誌上で一年あまり連載されたあと……。

週刊SF!?

「こっちの世界にはないんですか」そいつはじつに嬉しそうな、優越感に満ちた表情で、リュックから『週刊SF』を何冊かとりだした。

それは丸綴じだった。最初に手にとったものの表紙はバタくさい美女と宇宙船の取り合わせで、『巨弾宇宙SF 航空宇宙軍史のクライマックス――終わりなき索敵 連載開始!』と文字が踊っている。ほかの号の表紙にはファンタジーふうなもの、ロボットがなにかしているものなどがあったが、ひとことでいえば、昔のアメリカのパルプSF誌をジャバナイズしたような画だった。抜けがいくつかあるものの、いずれも『終わりなき索敵』を連載している号であるというのは共通していた。週刊ということでさすがに1号あたりの紙数は少ないようだが、かつてSFマガジン誌上で見たのと同じイラストレーターの手になるイラストもついている。

ほかに連載枠が一本。最初のほうの号では架空戦記だったが、途中からホラーに変わっていた。国内短編が二〜三本。ほとんどの作家の名前に見覚えがある。ただし、ヤング・アダルトで異世界ファンタジーを書いていたり、新書ノベルズで架空戦記を書いている人が多い。海外短編が一本、マンガが連載長編と読み切り短編が一本ずつ。あとは書評や投稿欄といった構成だ。

きみの世界ではこんなものが発行されているのか――そう尋ねたのは、必ずしも彼の自称する身分を信じこんだからではない。まだ半信半疑だった。だが、たとえ悪戯だったとしても、これだけ手のこんだことにたいしてはそれなりの敬意を払う必要があるだろう。

「ぼくの世界じゃありません」そうこたえながら、彼はわたしの持っている『終わりなき索敵』をぱらぱらとめくった。「へえ、ここじゃあ、SFマガジン連載だったんですか」

こっちにはSFマガジンしかないよ――そうこたえた声は、自分でも驚くほど不機嫌だった。

「へえ、そうなんですか? 近い世界でもかなりかわっているもんですね」

彼の話によると、『週刊SF』のある世界では、さすがに週刊誌はひとつだけだが、月刊、隔月刊、季刊などを併せると、十誌近くのSF専門誌があるらしい。それも小説中心のものだけで、SF専門映画誌やSF漫画誌まで考えると、いったいいくつあるかわからないほどだという。

出版状況はそんなに変わりがないらしい。ただ、伝奇小説、異世界ファンタジー、架空戦記、ホラーといったものがSFの一部と認識され、サブジャンルの栄枯盛衰があるものの、SFというジャンルはつねに注目されており、ジャンルの安定に救けられる形でつぎつぎに新人がデビューし、本格SFや実験的なSFが続々と出版されている、といったところのようだ。

その世界では『星界の紋章』の評判はどうなのだろう、とさりげなく訊いた。

「ああ、そういうのもありましたね。でも、あのたぐいのものなら……」彼はいくつかのタイトルを挙げた。書き留めておかなかったので、あやふやな記憶に頼ってここに記すことはやめておくが、どれもわたしの知らないものだったということだけは断言できる。「なんてところのほうが人気があるし、ぼくも好きですよ。あなた、あんなのが好きなんですか?」

いや、べつに、とわたしはこたえた。

「あなたがご存じだということは、あれはこっちの世界でも出版されているんですか。変ですねぇ。だって、こっちはSF誌がひとつしかないような状況なんでしょ。なのに、よりにもよってあれが」

そんなに不思議か。

「だって真っ先に切られてしかるべき作品ですよ。そういえばあれの作者の名前、ネームプレートの名前に似ていたような気がしますね」

作者の名前を憶えていないのか。

「まあ、あの世界はわりあい永く滞在したほうですが、でも、ぼくは旅行者に過ぎなかったし。第一、あの世界じゃ、毎年何人もSF作家が誕生するんです。よっぽど有名でなければいちいち憶えちゃいませんよ。ええと、ご親戚かなにかですか?」

いいや、とんでもない。

「そうですよね。あんなのが身内にいたら恥ですよね。あはははは」

あははは。

笑いながら、わたしは灰皿を手元に引き寄せた。これで殴られると、さぞかし痛かろう。

「まあ、こちらはひとつだけでも専門誌があるだけいいですよ。こんなのもありますからね」彼は一冊のソフト・カヴァーをさしだした。

それも『終わりなき索敵』だった。表紙絵にはなんとなく稚拙な印象がある。帯がついていて、それにはこう書いてあった――山岳冒険小説の第一人者が挑む新境地!

山岳冒険小説の第一人者? 新境地?

「この世界ではSFがジャンルとして確立していないんですよ。もちろん、SF専門誌なんてありません」

それでも、『終わりなき索敵』は書かれているのか。

「そうなんです。どんな世界にいっても、この作者はSFを書いているんです。ですから、ぼくもコレクションしているんですけどね」

なるほど、すごいな。ところで、『星界の紋章』は……。

「そんなもの、出版されているわけないでしょう」

だろうね。わたしは灰皿のことを忘れることにした。殴る気力もない。

「珍品だと、こんなのもありますよ」

それはペーパーバックだった。表紙には『Owari-naki Sakuteki』とある。漢字やかながひとつもない。中身もそうだ。英語版かと思って、中を開いてみる――Kansokusen Ulysses ga houkou wo tenjita no ha...

ローマ字じゃないか。

「そうなんですよ。この世界では国語ローマ字化運動が成功して、こんな感じになってしまって。まあ、SFを巡る状況はこっちと似たり寄ったりのようですが。これはもっと珍品かな」

つぎに出てきた本はタイトルさえ読めない。どうやらアラビア文字らしいということはかろうじてわかった。

「日本がイスラム化しているんです。西暦でいうと一六世紀ぐらいに。ええと、西暦はこちらの世界でも通用していますよねぇ?」

だいじょうぶだ、とわたしは請け負った。

それにしても、この作品のなかじゃ、ロックウッドがユリシーズのなかでメッカにむかって礼拝したりするんだろうか。

「さすがにアラビア文字はちょっと。日本語は日本語なんでしょうけど、さっぱり読めなくて。そうだ、西暦で思い出した」

つぎに彼がとりだしたのは、『終はりなき索敵』だった。旧字旧仮名遣いだが、ほっとする。それ以外は文庫版であることも、上下二冊分冊であることも、表紙絵すら同じだ。

「よく見てください。なにか気づきませんか?」

西暦で思い出したという彼のことばをヒントに、奥付を見る。『一九九六年』が『平成八年』になっているていどで大きな変化はない。しばらく「こっちの世界」の文庫本とくらべてようやく気づいた。裏表紙の粗筋の出だしがちがう。「2020年代、地球からの自由を求めて……」というところが、「弐千六百八拾年代」になっている。

時代設定がちがうのか、とわたしはたしかめた。

「皇紀ですよ、皇紀」お馴染みになったあの嬉しそうな顔で、彼はいった。

ああ、なるほど。

それからつぎつぎに彼は『終わりなき索敵』を並べてみせた。

一〇ページごとにイラストのついている『おわりなき索敵』があった。関西言葉で書かれている『終わらへん索敵』があった。全部かなで表記されている『オワリ なき サクテキ』があった。巻物に毛筆体で書かれている『終わりなき索敵』があった。『終わりなき索敵』とラベルのついている、一見CDのようなものもあった。

わたしは気に入った1冊をとくに念入りに検分した。状態はいいらしいのだが、もともとの紙質や印刷があまりよろしくないらしい。やたらと分厚いが、それはもっぱら藁半紙のような紙が厚いせいだ。裁断も言語道断のできで、小口にヤスリをかけたぐらいでは追いつきそうもない。

わたしは気に入った1冊をとくに念入りに検分した。状態はいいらしいのだが、もともとの紙質や印刷があまりよろしくないらしい。やたらと分厚いが、それはもっぱら藁半紙のような紙が厚いせいだ。裁断も言語道断のできで、小口にヤスリをかけたぐらいでは追いつきそうもない。帯が付いていて、それには「我が国の革命を勝利の一路へ導いておられる不世出の愛国者であり、民族の英雄であり、百戦百勝の鋼鉄の統帥者であられる首領さまのご指導のもと描かれる、壮大なる時空のヴィジョン」とある。

どんな話かというと、「……射手座重力派源と呼ばれるこの飛行物を観測するため、国際共産主義運動と労働運動のすぐれた指導者であり、無窮の長寿を達成された首領さまは航空宇宙軍にお命じになり、偉大なる首領さまのご教示により建造された人類初の観測船ユリシーズを探査に向かわせるが……乗員たちが見たのは、汎銀河連合とともにますます国際共産主義の興隆に努めんものと、偉大なる首領さまのお導きを待望する人類の姿だった」というものらしい。

わたしはその本をぱらぱらと読みながら、きみのほんらいの世界はどこなんだい、と訪問者に尋ねた。

「さあ。忘れてしまいましたよ」

それが本当のことなのか、ごまかしなのか、よくわからなかったし、追求するつもりもなかった。

いや、いいものを見せてもらった、眼福、眼福と、文庫版『終わりなき索敵(上・下)』を喜んで進呈することにした。ハードカバーを持っていないのが申し訳ないほどだ。連載中のSFマガジン一式もあげれば喜ぶだろうが、さすがにこれは手放すわけにはいかない。

もちろんこのときには、手のこんだいたずらかもしれないという考えは、すっかり捨てていた。

ふと思いついて、発売されたばかりの『エリコ』を差し出してみる。

「この作品は知らないなぁ」彼はいとおしげに本を撫でた。

よければ進呈しよう、新しいコレクション対象になるんじゃないか、といってみた。

「いいんですか。嬉しいなぁ。でも、荷物が……」

その筋の人間にはつきまとう問題だ。とくに全財産を背負っていなければならないのならなおさらだろう。

預かってやろうか、となるべく無邪気に見えるよう努力しながら切り出した。

「いや、それは……」彼は猜疑の眼差しでわたしを見た。

だいじょうぶだよ。この世界に来れば、いつでも見れるじゃないか。

「いや、やめておきましょう。決して、あなたを疑っているわけじゃありませんが」

嘘こけ。じゃあ、なんだ?

「だって、引っ越しするかもしれないじゃないですか。転居通知をぼくに出す方法もないでしょう」

まあ、それはそうだが、なんだったら、一生、ここに住んでもいいよ。

彼はじっとわたしの顔を見つめて、「やっぱりやめておきましょう。持っていかないと、こうして見せることができないじゃないですか。どうやって、本をもらえばいいんです?」

とくに変わったのだけ持っていけばいいじゃないか、と説得に努めたが、彼の心を動かすにはいたらなかった。

彼は数日、わが家に滞在した。そのあいだ、彼は喰いだめでもするかのようにぱかぱか飯を喰い、わたしは彼のコレクションに耽溺した。

彼と別れるのはべつだん悲しくなかったが、彼のコレクションとの別離は心が引き裂かれる思いだった。

彼のコレクションの再訪を心待ちにしている。彼抜きで来てくれると、もっと嬉しいのだが。