取材で沖縄に居たのは、夏のころだと思いこんでいたのだが、どうやら皮膚に感じる日差しとカレンダーの感覚が、あのころから合わなくなっていたらしい。

五年前、ちょうど二十一世紀の終わりには、ようやく気候変動が収束に向かっているといわれていた。むかしの方が涼しかったというのが旧世紀人にとっての偽らざる感想だ。あの時、糸満市立病院にいた本庄武夫さんはいったいどう思っているのだろうか?

取材のため市の外れにある、小高い丘の南斜面に建ったこじんまりとした病院の待合室で、初めて本庄さんと出会ったとき、取材が可能かどうかひどく不安に感じた。

出迎えてくれた本庄さんは点滴をぶら下げた車椅子に乗っていた。額から上と顔の左側を包帯で覆われ、服の袷からも胸に貼られた大きなガーゼが見えた。艶のない、青白い右手を差し出されたとき、内心、想定していた質問内容の半分以上は削らなければならない、と覚悟した。

黙って差し出された分厚い手を、幾分躊躇しながら軽く握ると、予想もしていなかったような強い力で握り返された。思わず顔をしかめた私の顔を見て、してやったりと笑って目をしばたいた本庄さんの顔は、まるでこの地の民家の屋根に鎮座するシーサーが破顔したようだった。

黙って差し出された分厚い手を、幾分躊躇しながら軽く握ると、予想もしていなかったような強い力で握り返された。思わず顔をしかめた私の顔を見て、してやったりと笑って目をしばたいた本庄さんの顔は、まるでこの地の民家の屋根に鎮座するシーサーが破顔したようだった。取材は古い木製の机とソファーの置かれた面会室でする事になっていた。

水色の制服を着た若い看護婦の持ってきてくれた、冷えたジャスミンティーが乾いた喉に、ことさら美味しく感じたのをよく覚えている。

データ回線を繋ぎ、撮影器具をセッティングしている間に、本庄さんは手土産に持ってきたリンゴを、刃に刻みの入った大振りなダイビングナイフで器用にむいていた。

準備が整ったことを告げると、リンゴを一片口に放り込み、食べ終えてから語り始めた。

「このリンゴはどこの物ですか。

長野県産のフジ?

まだ信州でもリンゴが穫れるのですかね。うれしいことです。

気温の上昇で、リンゴはぜんぶダメになったと聞いていましたが、なかなかにしぶといものですな。

松本にいたころ、といっても故郷をでたのが十六の時ですから、大むかしの話になりますが。家はリンゴ農家だったのですが、そのころから気温の上昇でリンゴが不作になって、キュウイフルーツやマンゴーに転作を始めていました。そんな故郷を飛び出して。

もうかれこれ、半世紀以上経ったんだなあ。

沖縄を振り出しに。フロリダ、パナマ、マダガスカルと回っていったん石垣島に落ち着いて、ここまででだいたい三十年くらいか。

それから海にまたもどってペナンからサマリンダ、最後がお聞きにこられたあのサザン・パシフィカ・マリン・コロニーの建設現場です。

事故ではずいぶんたくさん仲間を亡くしました。

あの中には私なんかと違って、前世紀から家族三代にわたってダイバーというまさに生粋のウミンチュも多くいたのですが。皆あっけなく死んでしまった」

ここまで一気に話し終えると、まるで遠い潮騒を聞くように、しばらく目を閉じた。

松本市内の工業高校を卒業した後、建設会社に就職してすぐに防波堤工事の為に沖縄に派遣された。

当時、地球温暖化による海面上昇が予想以上の速度で進行し、特に被害の深刻だった離島には、防潮工事のため大量の土木関係者が緊急に全国各地から送り込まれていた。本庄さんもその内の一人だった。

「それまで、海など見たことのなかった若造が、就職してから一月も経たないうちに南の島に送り込まれたのです。

現地に向かうときに飛行機に乗るのも初めてなら、お堀のボートより大きな船に乗るのもこれまた初めてのことで、たいそう心細い思いをしました。乗り物に酔って吐いたりしてはみっともないと思って、現地に着くまでは水一滴口にしなかったのですが、もともと乗り物には強い体質だったのでしょう、おかげさまで何事もなくすみました。

そんなわけで、機内で出された弁当を食わなかったのが、今も心残りでなりませんな」

本当に残念そうな口ぶりに、思わず笑ってしまった。

それ以来、悔いが残らぬように、出されたものは全て食べる事にしている。と付け加えてから、話は初めて沖縄に着いたときの思い出に移った。

「ちょうど那覇の泊港、そうです、水没した旧泊港から仕事場の離島に向かって船が出るときのことでした。

それまで晴れていたところに、雲がさあっとやってきて、まるでシャワーのような雨を降らして、すぐに消えてゆく。

初めてのスコールでした。

そしてその後に大きな虹が港をまたぐ大橋の上にかかりました。

その下を通って、現場に向かったのです。まるで自分を南の海が歓迎してくれたように感じたなあ。とてもうれしかった」

そういって、笑う瞳の中には、いまだに、紺碧の海に浮かんだ七色の虹が刻み込まれているようだった。

以前インタビューしたカメラマンから、人生のある時、偶然瞳の中に焼き付けられた風景がその人の生涯を決めてしまうことがある、と聞いたことがあった。

あなたもそんな風景を追いかけ続けてきたのではないでしょうか?

そう問うと、はにかんだように笑いながら首を振った。

「“潜り”になったのは、確かに海が気に入ったこともありますが、一番大きな理由はペイが良かったからです。

その当時のウアマエと潜りとを比べると、鰯とクジラくらいというのは大げさですが、かなり実入りが違いました。月に直すと、その当時の潜り連中はオカの者達の三倍は稼いでいたはずです。

そのころは“潜り”が圧倒的に不足していましたから、やりたいといったら、三日目には海に潜って仕事のまねごとを始められました。まったく、モグリとはよく言ったものです。

給料が出ると仲間同士でよく漁船を借りて切って那覇まで遊びに行ったものでした」

三日目、というのはさすがに冗談だろうと思ったのだが、話を聞くに連れ、それが本当であることを知り驚いた。

「海中作業員になるためには、今でこそ簡単な手術と一月ほどのトレーニングが必要ですが、私が始めた頃は誰でも、例えばあなたでも三日ほど講習を受ければすぐに現場にゆけました。

あの頃の潜りは、今も一部で行われているレクリエーションダイビングと同じように、みな高圧空気だけを使って潜っていたのです。

今からすれば乱暴な話でしたが、当時はそれが当然だったのですから、つくづく乱暴な時代でありました。

私が潜りを始めた頃、ようやくいまのアトランティクス、当時はギル・ダイバーと呼ばれた者達の、プロトタイプ試験がフロリダで始まったところでした。

私はほんの偶然からその実験に参加することになり、それまで思っても見なかったような世界を巡ることになったのです」

いまダイビングを趣味とする人は、循環器系の増強とバックアップ用の人工エラ、脾臓への二酸化炭素吸収機能の追加、内耳器官の増設などからなる、いわゆるアトランティクス化をしているのが当たり前だ。

というか、アトランティクスでないのに趣味として海に潜っている、といわれると、なんとなくおかしく感じるのが普通だろう。

「私の時代には、特にバックアップ用の人工エラ、“ギル”が強い印象を持たれたため、アトランティクスという言葉より幾分差別的な意味合いの強い、ギル・ダイバー、或いはギルマンという言葉が使われていました。

今でこそ、ごく当たり前のように身体に手を入れているのですが、あのころはそれを“サイボーグ”化なんていう大仰な言葉で呼んだのです」

サイボーグ、という言葉に郷愁を感じるのは、たぶん前世紀生まれの私たちくらいが最後の世代となるだろう。さらに古い世代の人々が、身体に手をいれる、昔でいうところのサイボーグ化にどれほどの決意が必要だったのか、想像もつかなかった。

「いや、決意なんて大したものじゃなかったんです。

ギル・マンになったのは、沖縄での第二期工事が終わった頃、潜りを初めて三年目のことでした。その当時としては最も早い部類でしたがね。

きっかけは事故でした。

休暇の最終日、宮古島からきた者達と一緒になってしたたかに酔っぱらって、バイクで宿まで帰ろうとした時、停車中の米軍のトレーラーに激突したのです。

すぐに基地内の病院に運ばれたそうですが、そのあたりのことは全く気を失っていて覚えていません。気がついたら病院のベッドの上でした。両脚と左腕が折れ、内臓を傷つけ、全治六ヶ月のケガでした。これでそれまでの貯金は治療費で全て消えてしまいました。

意識を取り戻してから、命を取り留めたことよりも、仕送りが出来なくなったことのショックの方が大きかった。

しょげていると、手術を担当してくれた軍医さんにいわれました。

『そんなにがっかりすることはない、命があったのだし、これからあと三回の解体修理で歩けるようになるなんて、ラッキーだね』

その言葉を聞いてより落ち込んみました。

その後に聞いたセリフは今でも忘れられません。

『で、ものは相談なんだけどこれを機会に少し中身をいじってみない?』

と彼女はいったものです。

外科医という奴はたいてい乱暴なことをいうものですが、これにはさすがに、怒る前に驚きました。

しかし、次の言葉で気持ちがゆれたのです。

『そうした方が、あなたにとって面白い人生が送れるような気がするし、なによりいまなら無料よ』」

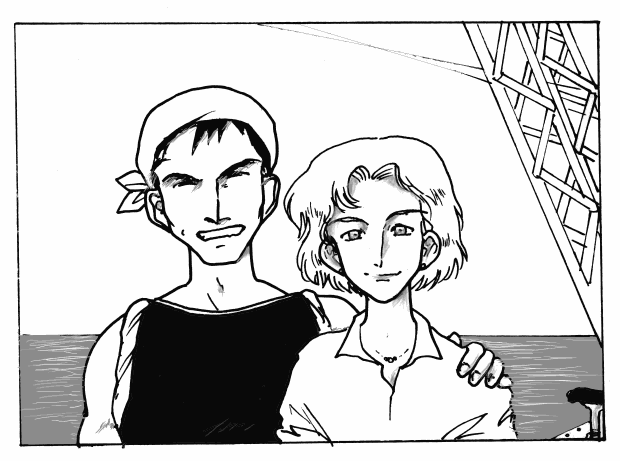

取材前の一連の下調べで手術を勧めた医師、ジェニファー・ラング博士の画像を全米医療従事者データーベースから見つけることができた。

それを端末に表示して見せると、しばし懐かしそうな目でながめながら、この画像は少し修正してあるんじゃないかと呟いた。

「ジェニーはこんな風に見た目は、特に黙っていれば、ごく普通のおばさんなのですが。見てくれにだまされちゃいけません。

そのころジェニーは、国連フロンティア計画の、さらに前身にあたる米欧日ユ共同の人類居住領域拡張計画のために世界を飛び回って獲物を探していて、たまたま私が網に引っかかったのです。

基地所属の軍属ではなく、たまたま当直の医師が足りず、ボランティアをかって出ていた時に、運良くというか、悪くというか、かつぎ込まれた。

もっとも、こんなことをいうと決まってジェニーは、『わたしがいたからいいようなものを、あのルーキーにまかしていたら、あなたは死体袋にくるまって軍警察のモルグで寝てたはずよ』といって笑ったものでした。

確かに、そう豪語するだけあって腕は超一流で、しかも指導者としても立派な人でした。

ジェニーはいまも、まだご健在なのでしょうか?

シカゴ市の移植医療者協会顧問としてまだ働いているのですか。

会ってみたいかって? そうですね出来たら、身体が治ってから会いたいですな。でないとまた、何をされるかわからない」

ラング博士は水中適応手術の先駆的な存在で、現代のアトランティクスを生み出した研究者のひとりだった。

迷った末、本庄さんはラング博士の薦めに応じて、入院中に会社を辞めてそのまま実験のためのボランティアとしてフロリダの実験施設に行くことを決意した。

当時としては、一大決心だった。

「不安は多いにありました。

ただ、そのころからすでに人体改造は普及の初期段階であって、入院中にも手術を受けた何人かから、アドバイスを受けることができました。

ジェニーも立派な人でしたし。

なにより若かった。

もっと違う世界を見てみたいという気持ちから、故郷を出てきたのですから、いけるところまでいってやろう、と決心したのです」

そう語る横顔にこれまでの取材の中であった、パイオニア達と共通する、若さというものを感じた。

もっとも、と苦笑いしながら、

「ボランティアといっても生活にかかる費用は全て向こう持ちで、しかも安いながらも月々に軍属としての給料までくれました。

後は早いとこ実験を終えて、稼ぎまくってやろうと密かに思っていたのも正直なところです。

でも、これが甘かった。

手術後に参加した実用試験だけでも、それからゆうに十年以上かかったのですから」

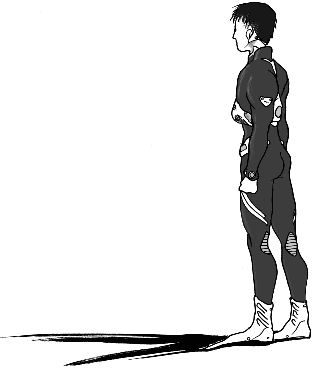

そのころアトランティクスのプロトタイプはほぼ完成し、本庄氏はその実用化第一陣の中の一人であった。

「手術の後、初めて水の中に入ったときには、怖くて水を上手く吸い込むことができませんでした」

本庄さんは、そういいながら首筋の人工エラを見せてくれた。

それは幾重にもおりたたまれていて、広げると肩幅よりも長く、映像で見るよりもかなり大きく感じられた。

「水を吸って首のこのギルから排泄する。

当然、肺には海水が入らないようにしたことは、わかっていたのですがそれでもやはり、これまでなら溺れてしまうことをするのですから、やはり慣れるまでは怖いものでした。

これについては、実験中に必要性について議論が繰り返されました。

水中に溶けている少ない酸素を、無理して利用するだけの価値があるかどうか、というものでいまも結論はでていません」

これは、高性能の人工エラが開発されている、現在でも専門家によって判断が異なっていることだ。

「ギルは肺に貯めた空気が不足した時のバックアップ用であって、それだけではとてもじゃないが、すぐに酸素不足で死んでしまいます。

特に、脳の酸素使用量だけは減らせません。

鯨、イルカ、ペンギン、アシカ、水中に適応したほ乳類にはエラはないでしょ。

一概に、魚というのは頭が悪い。

というか水中に溶けこんでいる酸素だけでは、大規模な神経細胞群を維持することができないのです」

光に当たって、全体が虹色に光る膜をぱたぱたと動かしながら、続けた。

「見た目も悪いし、手入れも大変なギルでしたが、結局は残されることになりました。経済性よりも冗長性の方をえらんだのです。

これは賢明な選択でした。

知っての通り、人工エラのおかげで命を拾った者も多く、なにより今回の事故でも、結局はギルに救われたのですから。

そう、結構使えるんですよこれがね」

最初はフロリダ、後にパナマへと場所を移しながら、そのころ言われたギル・マンの一群は自らの改良と平行しつつ、新しい水中工法の開発を何のサンプルもなく、自らの手で完成させていった。

そして、ようやく水中作業員がギル・マンから、アトランティクスと呼ばれ出した頃、いったん本庄さんは海から離れた。

「実用試験にいったん区切りがついてからしばらくして、いったん陸に上がりました。

いい加減年を取ってきて体力の限界を感じたことなどもありましたし、海洋工事も昔ほど儲からなくなっていました。もともと陸育ちで故郷にも帰りたいと思っていました。

その後、落ち着いた乗客達を海面まで誘導し、本庄さんは彼らがしがみつくための浮きとして海面に浮かびながら救出を待った。オーストラリア海軍の救助隊が来たのは、それから三時間後のことだった。

その後、落ち着いた乗客達を海面まで誘導し、本庄さんは彼らがしがみつくための浮きとして海面に浮かびながら救出を待った。オーストラリア海軍の救助隊が来たのは、それから三時間後のことだった。