急速な減圧で体内の飽和した窒素が、急激に体内へ気泡となって現れ、組織を傷つけるのを防ぐため、あらゆるダイバーは浮上中に、減圧のため一定深度に停止することが要請される。特に深度35メートル以上のディープダイビングをおこなうときは必須である。

ダイバーが68メートルの深度に25分間滞在したとすれば、その後浮上中、12メートルのところで2分間、9メートルのところで7分間、6メートルのところで47分間停留しなければなならない。そして次回のダイビングをおこなうまでに、地上で24時間以上の休息が求められる。

ディープダイビングで海底に滞在していられる時間が30分以下であることを考えると、これは大変な時間の無駄であるように思える。しかしこの減圧停止の手順を無視あるいは省略したならダイビング後、半身麻痺などの重篤な機能障害を起こしたり、時には生命の危険を招く可能性が非常に高くなる。

一方、海面下50メートル以上の大深度で長時間の潜水作業が必要な、海底油田のボーリングなどでは、海面へ戻るまでの減圧停止時間が24時間以上となり、減圧停止そのものが不可能となる。

その場合海上にあらかじめ加圧した区画を設け、同じく加圧された水中エレベーターで作業ダイバーを作業の行われる深度まで下ろし、作業終了後、同じエレベーターで海面の加圧区画に戻って休息をとる。つねに一定の加圧下にダイバーをおくことで減圧症を防ぐことができる。

作業終了後は加圧区画の圧力を、数日間かけてゆっくりと減圧していくことによって、ダイバーが安全に地上の圧力下、一気圧に戻れるようにしている。

もっとも加減圧のための設備や、水中エレベーターは運用コストがかかるのはいうまでもない。

というわけで限られた予算と日数で行わねばならぬ零細な作業現場では、それぞれにコストのかからない減圧方法をとりいれて作業をおこなっているようだ。

その中でもいささか変わった、しかしながらかなり効果的な減圧方法の一つを、オーストラリアで聞いたことがある。

数年前、幻の白いカンガルーを撮影するためオーストラリアにいった時のことだ。

テレビクルーのコーディネイター・アシスタントといういかめしい肩書きの、ようは下パシリのアルバイトにしては、日給80豪ドルに三食・ケアンズまでの片道航空券付きという、なかなかに魅力的な条件にすぐさま飛びついたのだった。

ブッシュで十日間ちかく白いカンガルーの“群”を、ファインダーの中に複数の白いカンガルーが入らないよう追い回すという肉体労働に追われるはめになり、あげくのはてに動物虐待の罪で保安官に捕まり、まるでマンガのような留置所に放り込まれて南京虫を初体験するはめになったことを考えると、それほど好い条件でもなかった。取材の後、ゴールドコーストで取材クルーと別れ、そこから長距離バスで北上してケアンズにはいった。

ケアンズは郊外に国際空港を持つグレートバリアリーフ観光の玄関口ともいうべき町だ。

もっともその当時は中心部のホテル群を離れると、開拓時代を思わせる街並みが広がり、南緯15度の太陽の下で花樹が咲き乱れる田舎町だ。

グレートバリアリーフでダイビングをしながら、できればダイビング・ガイドの見習いの仕事でもないかと、のこのこやってきたのだが。聞いてみると日本人のダイビングインストラクターは伊豆、沖縄の次ぐらいに多いとのことで、アドバンス程度ではまったくお呼びでなかった。

もっとも当時のケアンズでは日本語さえできれば、飲食店や土産物屋などの働き口にはことかかず。シェラトンホテルのベッドも、ドミトリーも眠ってしまえば関係ないというなら、宿代とちょっとした飲み代程度は簡単に稼ぐことはできた。

オーストラリアのビールは大味であったが、当時は5豪ドル程度で満足できるだけ飲み喰いすることができた。

千松さんはオメガのダイビングウオッチを外して。

「悪いけど預かっておいて」

といった。

ケアンズのダウンタウンで日本語に堪能な韓国人が経営するブルー・グラス・ムーンというダイニングバーでここしばらく儀式のように交わされるやりとりだった。

千松さんは酔いがまわってくると腕時計を外してしまう癖があり、これまで酒場に忘れた数は二十を超えるという。

顔見知りになった千松さんがそんな風にぼやいていたので、それなら預かっておきましょうか? と申し出て以来、彼の時計を守るのが使命となった。

「いやあ、おかげで安心して飲める。サンキュー。サンキュー」

そんなことをいいながら、三杯目のラムコークを注文した。

「歳をとると呆けてくるのが当たり前なのに、さらに脳みそが窒素でぱんぱんになってるから物忘れが激しくなる一方だ。イカン、イカン」

だからあんまり一生懸命潜るのは考えものだぜ。

毎晩決まったセリフが終わる頃、ラムコークがやってくる。そしてお互いのダイビングとジャック・マイヨールのために乾杯する。それからもっぱら千松さんの話の聞き役となって夜を過ごすのが日課のようになっていた。

ある日。減圧症が話題となった。

「一日にドリフトを三本と、そのあとにナイトをやったことがあるのですが。翌朝手足が“痛がゆく”なったけど」

「そりゃ減圧症だな」

千松さんが断言した。

「ちょっと無茶すぎました」

「ダイコンは?」

「守ったつもりだったんですけど……」

「嘘はいかん」

「すんません。すこし休憩をはしょってしまいました」

そういうと千松さんはれいのごとく、イカン、イカンといいながら笑った。

「まあ、かゆくなるくらいならかわいいもんだ」

そういって千松さんは、チャンバーに放り込まれた体験談を話してくれた。言い忘れていたが彼は海中で溶接作業をおこなうプロダイバー、潜水士だった。

「船に上がる直前から頭が痛くなりだしてな。コリャイカン。ということで、すぐにダブルタンクを抱えて、そのまま海のなかへ逆戻りさ。

それで4時間くらい20フィートで減圧停止をしてたんだが、その最中寒くて寒くて。」

「小便はやっぱりウェットの中に?」

「あたりまえだろ。馬鹿なことを聞くな。それにやると暖まるんだ」

たしかに。

「それからすぐ福岡までとって返して、病院のチャンバーの中で三日間入院するはめになった」

「でも病院が近くてよかったですね」

「まあな。そのかわり三日間は、酒・タバコは厳禁で、しかもたまたま一緒に入院した奴が、ひどいワキガだった」

ワキガはイカン、イカン。そういいながらラムコークを飲み干すと、幾分大きな声で四杯目を注文した。

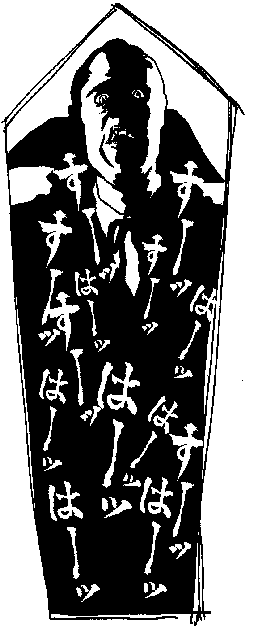

「でもな。いうとおり。まだベッドで寝られただけましだった。田舎や離島で減圧症にかかると、棺桶みたいな移動チャンバーに放り込まれるからな」

ドラム缶と棺桶を足して二で割ったような移動チャンバーに入れられるというのは、閉所恐怖症の人間には拷問だ。しかも前に入っていた奴が、ワキガだったなら。

「ホラー映画並に、おぞましい話ですね」

そういうと千松さんは幾分声をひそめるようにしていった。

「でもそれは映画だよな。場所によってはもっと気味悪いことをやってるそうだ」

千松さんは笑っているような、泣いているようなどちらともとれる表情を一瞬浮かべてから、運ばれてきたラムコークに口をつけた。

これはよく知ってる奴から聞いたはなしだけどな。

このケアンズから1000キロほどいったところでは、満足な病院どころか、宣教師が医者代わりという前々世紀のような島がある。

しかもその島もそれぞれに変わっていて、ほとんどが色盲だったり、全員が左利きだったり、なかには女の比率がとても高いなんていうところもあってさまざまだ。

そんな日本からみればおとぎ話みたいな島ででもODAがらみの海中工事があるんだから。恐れ入る。

で、そんな辺境でのことだから。スケジュールどうり工事が進むことはまずない。予算だってそれほど使える訳でもない、というかいつだってきつきつだ。

それでもっていつもわりを喰うのは現場だがまあそれが社会ってやつだ。

でもそいつが関わった仕事は現場に入る前から、一人や二人、死人がでるんじゃないかと、皆が覚悟するようなしろものでな。

ある島にあまり表沙汰にしたくないような資材備蓄基地があるとするよな。そこでパイプラインの交換と増設をする。予算は途上国へのODAだが、実質はある超大国がらみというよくある話さ。

役人やら議員センセイやらから因果を含まされての仕事だから、嫌とはとてもいえない。が、かといって慈善事業じゃないんだからなんとかペイさせなきゃならん。

でも人死にがでるとやっかいだし。それがじぶんならなおさらだな。

悩んでいたところに、どの筋からかの紹介できた、半端な日本語をしゃべる医者が、海底での作業時間を大幅にアップできて、しかも減圧症の危険を大幅に減らす画期的方法がある。なんていかにも胡散臭い話を持ち込んできた。

悩んでいたところに、どの筋からかの紹介できた、半端な日本語をしゃべる医者が、海底での作業時間を大幅にアップできて、しかも減圧症の危険を大幅に減らす画期的方法がある。なんていかにも胡散臭い話を持ち込んできた。乗ったのかって?

普通なら乗るはずはないが、後で解ったんだがバブル以来の不景気で、多少やばくても乗らなけりゃならなけりゃならないほど、会社の状態が悪かったんだな。

話を持ち込んできた奴も、そこら辺は充分承知のうえだったんだろう。

でその方法というのはなんだと思う?

それは20フィートで減圧停止中に、体中の血液を全部入れ替えちまうという、荒っぽいものだったんだ。

理屈からいうと、圧力が下がったとき一番ヤバイのは、窒素の泡が毛細血管を詰まらせることでその取りすぎた窒素を、新陳代謝で吐き出すのが減圧停止だ。

輸血によって窒素の溜まった血を抜くことさえできれば、かなり安全性が上がる。体液中の窒素も、分圧の関係で新しい血の中へ急激に移動するそうだ。

しかも血を入れ替えることで潜水中に体の中に溜まった老廃物やらなにやらを、すべて取り除ける。一石でなん鳥もえられるというふれこみだった。

実際のところ。血を入れ替えることで、その医者が持ってきた、怪しげなダイコン通り作業しても大丈夫だった。

170フィートで一時間作業して、30分で海面までもどって、というのを一日に6回繰り返してもなんともなかったんだから大したものだった。

そう、減圧症とかその他のやっかいな病気は一切起こらなかった。その時はそう思ったんだ。

けが人もなく工事を終わって日本に帰ってからだ。あるときふとそいつは考えこんじまったんだ。

いったいお箸を持つ手はどっちだったろう?

「その島は皆左利きで、そのころ島民が相次いで行方不明になったとか。そういう話ですが」

「それは知らない。というか話をした奴は、ずっと沖合の作業船で寝泊まりしていて。島に上がったのは数えるほどだった、そうだ」

「一緒に作業した人間も左利きに?」

「それもわからない。日本に帰ってからすぐに会社が潰れて、皆ちりぢりだ」

話を終えるのと同時に店は終業時間となりカウンターから立ち上がった。

預かっていた時計を渡すと、千松さんはポケットに放りこんだ。